绿色发展是我国在“一带一路”建设中始终秉持的发展理念,绿色建筑的推广与应用是推进绿色“一带一路”基础设施建设的重要手段之一,也是我国建筑业“走出去”的重要内容。据统计,建筑行业是能源消耗量最大的行业之一,约占世界能源消耗的40%[1]。在可持续发展的宏观视角下,绿色建筑的发展与革新不仅是实现资源高效利用、环境保护的重要途径,更是有效促进社会经济的可持续发展,实现人类与自然的和谐共生的关键。

近年来,全球温室气体排放日益增加,气候变化已经成为全球关注的焦点问题。为应对全球气候变化的环境问题,我国提出了“2030 年实现碳达峰、2060 年实现碳中和”(以下简称“双碳”)的目标。此后各行业都开始对节能减排的实现路径开展研究,据前瞻产业研究院发布的《中国建筑行业现状深度调研与进展趋势分析报告(2023-2029年)》显示,我国建筑能耗的总量逐年上升,建筑行业上下游加起来的碳排放量,占全国碳排放总量的比重超过50%。为此,在“双碳”背景下,中国建筑业正逐步加快绿色建筑的进展步伐。住房和城乡建设部公布的数据显示,截至2022年上半年,我国新建绿色建筑面积占新建建筑的比例已经超过90%。但与此同时,我国绿色建筑的推广与应用仍面临一些难题,如绿色建筑政策、标准不够完善,建筑设计与绿色技术的应用存在不足等,反观之,新加坡绿色建筑的发展路径及政策制定与实施,对我国绿色建筑的发展具有一定的借鉴和参考意义。

一

新加坡投资环境现状与可持续发展战略

(一)新加坡投资环境

新加坡虽然人口少,地域面积小,资源匮乏,却是一个繁荣、活力、和谐的现代化国家。截至2023年底,新加坡总人口592万,经过多年填海造地,目前陆地面积已增加至735.2平方公里。根据瑞士洛桑管理学院(IMD)发布的《2024年全球竞争力报告》,新加坡排名全球第一。根据世界银行发布的《2020年营商环境报告》,在全球190个经济体中,新加坡连续第4年排名第2位。

(二)新加坡可持续发展战略

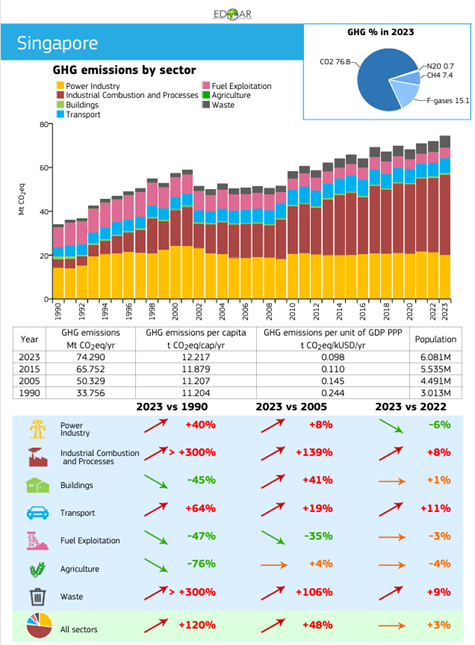

在可持续发展和应对全球气候变化的进程中,新加坡作为一个经济高度发展和拥有强烈环境保护意识的国家,一直秉持着可持续发展理念,不断探索实践,实现并建成了“花园中的城市”。根据欧盟委员会发布的2024年《世界各国温室气体排放量》(图1)显示,2023年新加坡的碳排放量为7429万吨,占全球碳排放总量的0.14%,过去几十年,新加坡的碳排放量逐年增加,导致气候变化问题愈发严重。为了应对气候变化带来的挑战,新加坡政府于2021年2月提出了《新加坡绿色发展蓝图2030》(Singapore Green Plan 2030),由教育部、国家发展部、永续发展与环境部、贸工部和交通部五个政府部门联合主导。《绿色蓝图2030》制定了新加坡未来十年的具体发展,这是一项旨在推进新加坡国家可持续发展议程的全国性运动,其行动计划几乎涉及生产和生活的方方面面,贯彻了新加坡在联合国2030年可持续发展议程和“巴黎协定”下的承诺,以期尽快实现新加坡碳中和的目标。其中,“能源重置”一项详细阐述了针对住房节能的计划,以及新加坡新版绿色建筑总体规划—《绿色建筑总体规划2021》。

图1:新加坡温室气体排放

图片来源:《GHG emissions of all world countries - JRC/IEA 2024 》

(三)中新合作现状

中国连续 11 年成为新加坡最大贸易伙伴国,而新加坡是中国在东盟第五大贸易伙伴。据中国商务部统计,截至2023年末,中国累计吸收新加坡投资1412.3亿美元。据新方统计,截至2022年末,新加坡对中国大陆累计投资2158.2亿新元,自2013年以来,中国连续11年保持新加坡对外直接投资第一大目的国。截止2024年,东盟十个成员国中,与中国前三大贸易伙伴依次为越南、马来西亚、印度尼西亚,泰国、新加坡居第四、五位。

自“一带一路”倡议提出以来,中国对新加坡的直接投资呈现稳步增长的趋势,新加坡已成为我国对外直接投资的第二大目标国。《 中国对外直接投资统计公报》显示,截至2023年,我国对新加坡直接投资流量为131亿美元,占中国对外直接投资流量的7.4%,亚洲地区流量总额的9.25%,在2023年中国对外直接投资流量的国家中除中国香港外排名第二,且呈现逐年上升的趋势。中国对新加坡直接投资存量达864.5亿美元,占中国对外总投资存量的2.9%,占对东盟投资存量的49.2%,对东盟各个行业的投资均主要流向新加坡。中国对新加坡投资涉及所有主要行业,从累计投资金额来看,占新加坡吸收外资比重相对较大的行业包括建筑业、贸易业和房地产业。

二

新加坡绿色建筑发展与优惠政策解析

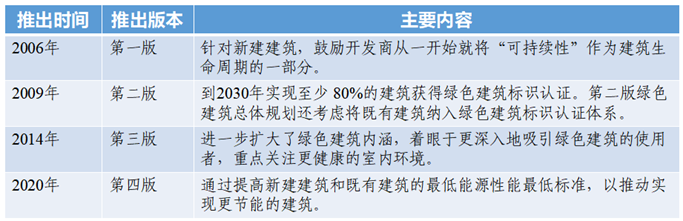

新加坡是一个高度城市化的国家,在土地空间和自然资源极其有限的环境中,绿色建筑对城市的可持续发展至关重要。2023年,根据新加坡国家气候变化秘书处(National Climate Change Secretariat,简称NCCS)发布的《新加坡低碳和适应气候变化的未来展望报告》(图2),建筑行业是新加坡碳排放的主要来源之一,其碳排放量占全国总量的12.6%,此外工业及能源产生的碳排放量占60.4%和39.2%,因此绿色建筑的推行与发展是减少新加坡碳排放的重要组成部分。绿色建筑无论是在提高能源和水资源的利用效率、减少废物排放、使用可持续材料等各个方面,都是减少碳排放最有效的方法之一。为此,新加坡政府部门和建设局 (BCA) 制定了具体举措,鼓励、促进并吸引行业向绿色建筑标准靠拢。

图2:2022年新加坡碳排放行业分布图

图片来源:《CHARTING SINGAPORE‘S LOW-CARBON AND CLIMATE RESILIENTFUTURE》

在可持续发展视角下,新加坡绿色建筑政策的演变与发展,是一个复杂而多维的过程,其中政府出台的一系列政策与激励措施起到了关键作用。新加坡政府通过制定政策、设定绿色建筑标准并提供激励措施,推动了绿色建筑的普及。特别是在净零建筑和低碳发展方面,政府的支持显得尤为重要。新加坡通过提供资金激励,鼓励建筑企业提升现有建筑的能源效率,推动绿色建筑的发展。

1、新加坡绿色建筑总体规划(Singapore Green Building Masterplan (SGBMP))

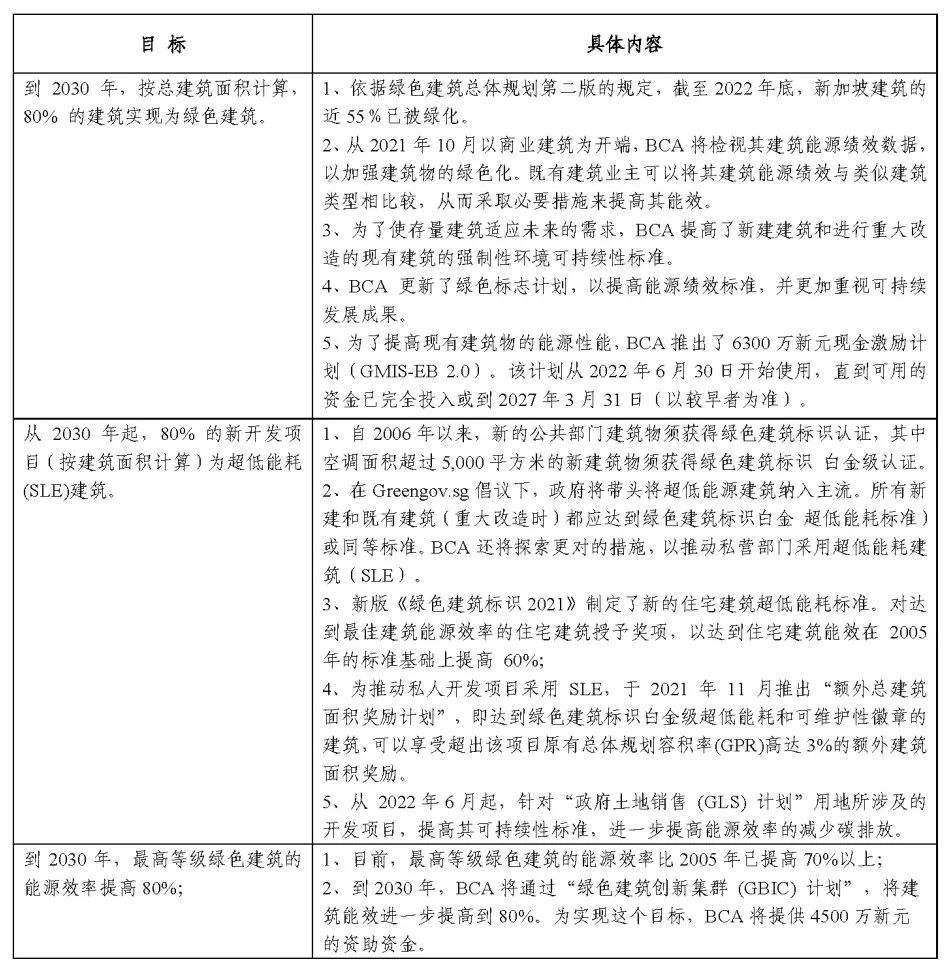

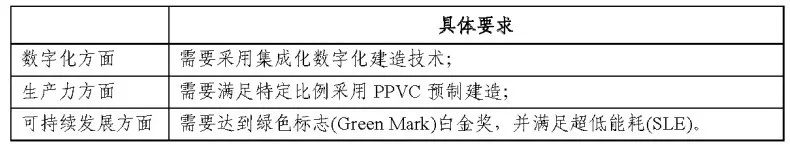

新加坡绿色建筑总体规划 (以下简称SGBMP)是其可持续发展战略的重要组成部分,旨在通过一系列政策、目标和激励措施推新加坡动建筑行业的绿色转型。SGBMP是新加坡第一个绿色建筑总体规划的支柱,是《新加坡绿色发展蓝图2030》(表1)的一部分[2]。该规划由新加坡建设局 (BCA) 和新加坡绿色建筑理事会 (SGBC) 共同发布,于2006年首次推出,从鼓励对新建建筑进行绿化,到将既有建筑纳入绿色环保范围,绿SGBMP分别于2009年和2014年不断更新,2020年,BCA与新加坡绿色建筑协会、相关行业和社区共同制定了最新版《绿色建筑总体规划2021》,促使新加坡向更可持续、低碳的环境过渡。第四版的SGBMP旨在实现“2030年80-80-80”三个关键目标(表2),并详细指出了具体的实施策略和指标。

表1:《新加坡绿色发展蓝图》主要内容

表2:“2030年80-80-80”具体内容

2、新加坡绿色建筑评价标准2021 (Green Mark(GM)2021)

新加坡的绿色建筑始于 2005 年,当时BCA首次推出了绿色建筑评价标准 (GM) ,并每隔 2~3 年对 Green Mark进行一次修订,最新版 Green Mark 2021 于 2021 年 11 月1 日颁布[3]。值得关注的是,该版重构了其评价指标,该指标与联合国可持续发展指标高度契合,构建了以能源效率、智能化、健康与福祉、全生命周期碳排放、可维护性、韧性发展为一级指标的全新评价体系(表3),并全面贯彻可持续发展目标、涵盖范围广、面向未来、世界领先的绿色建筑认证体系,将指导新加坡建筑业向更高方向发展,且成为了实现《绿色蓝图2030》的重要途径和手段。新加坡 Green Mark 认证体系是第一个专门为热带气候而设的绿色建筑评级系统,其他东盟国家也广泛采用,并对各国标准的制定与实施均有借鉴意义。

表3:“Green Mark 2021”评价体系主要内容

3、新加坡建筑局(BCA)绿色标志奖励计划

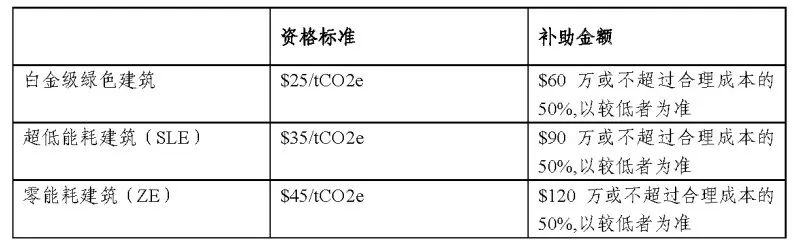

新加坡建筑局(BCA)的绿色标志计划受到一系列激励措施的支持。BCA为现有建筑制定了价值6,300万新元的绿卡奖励计划(GIS-EB2.0)(表4),该计划适用于总建筑面积为5000平方米及以下的现有建筑,目的是提高现有建筑的能源效益,特别是针对超低能耗建筑(SLE)和零能耗建筑(ZE),以期达到2030年前绿色建筑80%的目标。该计划于2022年6月30日起实施,直到可用的资金已完全投入或到2027年3月31日(以较早者为准)。此外,BCA还推出了建筑环境改造总建筑面积激励计划(BE Transformation GFA计划),该计划于2021年11月24日启动,有效期五年,至2026年11月23日。该计划旨在鼓励在数字化、生产力和可持续性领域(“建筑业转型地图(ITM )成果要求”)更多地采用ITM标准来增强私营部门的发展(表5)。根据该计划,开发商/业主可享受超出总体规划总容积率 (GPR) 的最多3%的建筑面积。该计划亦适用于2022年3月31日或之前根据政府土地销售计划进行公开招标的土地发展项目。如新加坡的Grand Dunman公寓项目,中建南洋在政府售地计划(GLS)一经推出,就积极联系业主,商讨合作计划,研究政府售地规划要求,优化设计方案,满足新加坡政府建筑环境改造总建筑面积奖励计划的要求 (BE Transformation GFA) ,多争取到了2%容积率面积。

表4:GIS-EB2.0资助标准与额度

表5:ITM成果要求

新加坡是全球最早开始建筑绿色化的国家之一,截止2022年底,新加坡已实现全国55%建筑面积获得绿色建筑标识认证,并计划2030年实现全国80%建筑面积为绿色建筑的目标。新加坡政府在可持续绿色建筑领域的政策引导是丰富多元化的,不同权属部门都有制定与可持续开发相关的政策和行动计划,促进绿色建筑的发展,包括税收减免、补贴和资金支持等方式,多年以来,新加坡从国家政策层面的“绿色发展蓝图2030”,到建筑行业层面的“绿色建筑总体规划”“绿色建筑评价标准2021”,再到具体的“绿色标志奖励计划”,以及对具体项目引进绿色技术、增强公共意识等举措,多方位地促进和激励绿色建筑进程,另外,绿色建筑评价体系的申请机制上,新加坡政府采用强制性认证,我国目前采用的自愿申请的原则,属于非强制性标准,鉴于此,我国可建立并完善适合我国国情的相关政策,加大对绿色建筑的财政支持,加强并借鉴新加坡的Green Mark认证制度,因地制宜,创新发展,助力实现“双碳”目标。

三

我国建筑领域企业“走出去”新加坡建议

随着全球对可持续发展的重视,绿色建筑市场发展迅速,新加坡作为东南亚绿色建筑的领军者,其市场潜力巨大。中国绿色建筑企业在技术、成本等方面虽具有优势,但在“走出去”依然要提高风险防范意识,加强风险管理控制。鉴于此,本文从政策标准、绿色技术创新、市场策略等三个方面,针对绿色建筑企业“走出去”提出以下建议:

(一)严格遵守新加坡在可持续发展方面的政策框架,深入研究Green Mark认证体系,确保项目设计和施工顺利开展。新加坡的绿色建筑领域的政策和标准体系,体现了其对环境保护和可持续发展的高度重视。政府通过一系列措施,致力于提高能源效率和减少碳排放。然而,这些政策的实施也带来了一定的风险,尤其对于小企业而言,因严格的温室气体排放合规要求和技术标准等壁垒,面临失去商业机会的风险。建议企业与新加坡建设局等政府部门保持沟通,密切关注最新政策动态和市场需求。深入了解并分析新加坡的Green Mark认证体系与中国绿色建筑标准的差异,适应新的评估要求。

(二)重视绿色技术创新,加强与本地机构的合作,推动技术研发与市场需求的有效结合。新加坡对绿色建筑技术的要求较高,其在节能冷却技术、智能建筑系统等领域处于领先地位,许多企业在技术应用上面临转化率低的问题,导致设计与施工脱节。建议企业与新加坡本地企业和研究机构合作,共同开发适用于热带气候的绿色建筑技术,以适应当地项目对绿色技术的需求,提升绿色技术的转化能力。

(三)充分调研新加坡市场需求,制定精准的市场定位策略,专注于自身竞争力优势明显与高潜力领域,从而获得海外市场份额。新加坡建筑市场竞争激烈股票开户配资,本地企业和国际巨头占据主导地位,新进入者可能面临市场份额不足的问题。我国建筑企业在装配式建筑、绿色建材等领域具有技术优势,且在绿色建筑技术的成本控制方面具有竞争力,尤其是在太阳能板和绿色混凝土等领域的应用。鉴于此,建议企业通过差异化竞争策略,专注于细分市场,如智能建筑或可再生能源应用,打造核心竞争力。

天宇配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。